1. Введение в адаптацию

1.1. Обзор феномена

Феномен передвижения по суше среди рыб представляет собой редкое, но исключительно интересное явление в мире ихтиофауны. На протяжении миллионов лет эволюция позволила некоторым видам выработать уникальные адаптации, позволяющие им не только выживать вне воды, но и активно перемещаться по твердым поверхностям.

Одним из наиболее известных примеров является илистый прыгун, обитающий в мангровых зарослях. Эта рыба использует видоизмененные грудные плавники, напоминающие конечности, чтобы ползать по грязи и даже взбираться на корни деревьев. Ее жабры способны удерживать влагу, а кожа поглощать кислород из воздуха, что делает возможным длительное пребывание на суше.

Другой пример — анабас, или рыба-ползун, которая передвигается по земле с помощью резких движений хвоста и жаберных крышек. В засушливые периоды она способна мигрировать в поисках воды, преодолевая значительные расстояния.

Эти адаптации возникли как ответ на нестабильные условия среды: пересыхающие водоемы, конкуренцию за ресурсы или необходимость избегать хищников. Изучение таких видов помогает лучше понять механизмы эволюции и пределы выживаемости водных организмов. Наблюдения за их поведением дают ценные данные о том, как позвоночные осваивали сушу в далеком прошлом.

1.2. Причины развития способности

Развитие уникальной способности передвигаться по суше у некоторых видов рыб обусловлено комплексом эволюционных, экологических и физиологических факторов.

Одним из ключевых двигателей такой адаптации стало изменение окружающей среды. Водоёмы, где обитают эти рыбы, часто пересыхают или подвержены сезонным колебаниям уровня воды. В таких условиях особи, способные перемещаться между сохранившимися участками воды, получают значительное преимущество в выживании и размножении.

Физиологические изменения также сыграли решающую роль. Виды, демонстрирующие подобное поведение, обладают усиленными грудными и тазовыми плавниками, которые функционируют как опорные конечности. Их мускулатура развита сильнее, чем у типичных рыб, что позволяет эффективно отталкиваться от поверхности. Кроме того, жабры у таких видов способны дольше удерживать влагу, замедляя обезвоживание.

Наконец, конкуренция за ресурсы в водной среде могла подтолкнуть некоторых особей к освоению новых экологических ниш. Это снижает внутривидовую и межвидовую борьбу за пищу, открывая доступ к дополнительным источникам пропитания, таким как наземные насекомые или растительность.

Таким образом, сочетание изменчивости среды, морфологической адаптации и поведенческой пластичности привело к появлению рыб, способных передвигаться по суше. Это яркий пример того, как эволюция находит нестандартные решения для выживания видов в изменяющихся условиях.

2. Эволюционные механизмы

2.1. Изменения в строении тела

2.1.1. Модификация плавников

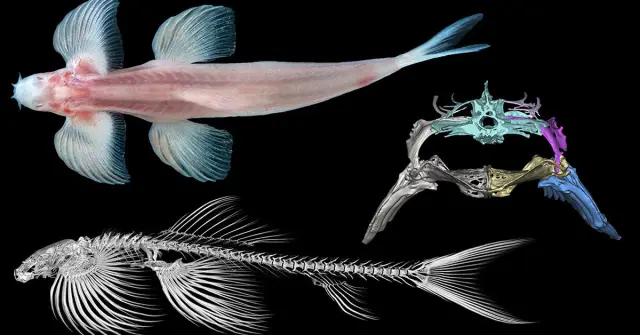

Модификация плавников — один из ключевых адаптационных механизмов, позволяющих некоторым видам рыб перемещаться по суше. В отличие от типичных водных обитателей, чьи плавники предназначены для плавания, у таких рыб они видоизменены в более жесткие и мускулистые структуры, способные выдерживать вес тела. Это преобразование связано с усилением костных и хрящевых элементов, а также развитием сухожилий, обеспечивающих подвижность.

Примером могут служить илистые прыгуны, у которых грудные плавники напоминают конечности. Они не только помогают рыбе отталкиваться от грунта, но и позволяют совершать скоординированные движения, напоминающие шаги. Аналогичные адаптации наблюдаются у некоторых тропических сомов, чьи брюшные плавники превратились в опорные выросты, облегчающие передвижение по илистому дну.

Эволюция таких структур связана с необходимостью выживания в условиях пересыхающих водоемов или прибрежных зон с переменной влажностью. Усиленные плавники не только обеспечивают локомоцию, но и участвуют в рытье нор, что критически важно для защиты от хищников и пересыхания. Это демонстрирует, как морфологические изменения могут открывать новые экологические ниши.

2.1.2. Адаптация скелета

Адаптация скелета у таких рыб представляет собой уникальный пример эволюционной трансформации, позволяющей передвигаться вне водной среды. Их костная структура претерпела значительные изменения, направленные на поддержание веса тела без опоры воды. Позвоночник стал более жёстким, что обеспечивает устойчивость при передвижении по суше.

Конечности этих рыб видоизменились, приобретая черты, схожие с примитивными лапами. Лучевые кости плавников укоротились и укрепились, а их сочленения стали подвижнее, что позволяет совершать толкательные движения. Мышцы, отвечающие за движение плавников, развились сильнее, обеспечивая достаточную силу для отталкивания от поверхности.

Грудной пояс также подвергся модификациям, став более массивным и прочным. Это позволяет эффективно передавать усилие от мышц к конечностям. Такие изменения в скелете делают возможным не только ползание, но и подъём тела над грунтом, что значительно повышает мобильность.

Эти анатомические адаптации демонстрируют, как водные организмы способны осваивать принципиально новую среду обитания. Подобные преобразования подтверждают гибкость эволюционных механизмов, позволяющих видам выживать в условиях резкой смены экологических факторов.

2.2. Системы дыхания вне воды

2.2.1. Специализированные органы

Специализированные органы у рыб, способных передвигаться по суше, представляют собой уникальные аволюционные адаптации, позволяющие им выживать в условиях временного отсутствия воды. Эти организмы, такие как илистый прыгун или анабас, развили ряд физиологических и анатомических особенностей, которые отличают их от типичных водных обитателей.

Одним из ключевых элементов является видоизменённая плавательная система. Жабры этих рыб способны удерживать влагу дольше, чем у обычных видов, а некоторые особи даже используют кожное дыхание, поглощая кислород через эпителий. Кроме того, их плавники трансформировались в подобие конечностей, обладающих достаточной жёсткостью для опоры на грунт. Мышцы, управляющие этими структурами, работают иначе, чем у рыб, плавающих в толще воды, обеспечивая возможность толчкообразного движения.

Ещё одна важная адаптация — строение глаз. У наземных рыб они расположены так, чтобы обеспечивать широкий обзор, что критически важно для обнаружения хищников или добычи вне водной среды. Некоторые виды способны поворачивать глаза независимо друг от друга, что увеличивает эффективность ориентации в пространстве.

Пищеварительная система также подверглась изменениям. Эти рыбы могут усваивать корм как в воде, так и на суше, а их метаболизм адаптирован к колебаниям температур и влажности. Уникальные почки и выделительная система помогают минимизировать потерю жидкости, что особенно важно в засушливых условиях.

Таким образом, специализированные органы наземных рыб демонстрируют удивительную гибкость эволюционных механизмов, позволяющих организмам осваивать новые экологические ниши. Их изучение не только расширяет понимание биологии, но и может иметь практическое значение для решения задач в области робототехники и биомедицины.

2.2.2. Кожное дыхание

Кожное дыхание — это адаптивный механизм, позволяющий некоторым водным организмам, таким как илистый прыгун, выживать в условиях временного отсутствия воды. Эта рыба, способная передвигаться по суше, использует кожу как дополнительный орган газообмена. В отличие от жабр, которые эффективны только в водной среде, кожное дыхание обеспечивает поглощение кислорода непосредственно из воздуха.

У илистого прыгуна кожа богата кровеносными сосудами и покрыта тонким слоем слизи, что предотвращает высыхание и улучшает диффузию газов. Такой механизм позволяет рыбе оставаться на суше в течение нескольких часов, особенно во время отливов или в поисках пищи.

Кожное дыхание не заменяет полностью жаберное, но дополняет его, увеличивая выживаемость в изменчивых условиях. У других амфибиотических рыб, таких как некоторые виды сомов и угрей, также наблюдаются схожие адаптации, однако илистый прыгун демонстрирует наиболее выраженные способности к наземному существованию.

Эффективность кожного дыхания зависит от влажности окружающей среды. При низкой влажности процесс газообмена замедляется, что вынуждает рыбу возвращаться в воду. Этот механизм подчеркивает эволюционную пластичность водных организмов, осваивающих новые экологические ниши.

2.3. Способы сохранения влаги

Сохранение влаги критически необходимо для выживания на суше. Организмы, адаптированные к водной среде, сталкиваются с высоким риском обезвоживания. Одним из наиболее эффективных механизмов защиты является развитие плотных покровов, таких как толстая кожа или слизистый слой, предотвращающий быстрое испарение.

Некоторые виды демонстрируют способность регулировать водный баланс через поведенческие адаптации. Они выбирают влажные участки, избегают прямых солнечных лучей или зарываются в грунт, где уровень испарения ниже.

Физиологические механизмы также играют значимую роль. Например, уменьшение площади поверхности, подверженной высыханию, или способность накапливать воду в тканях. Некоторые организмы могут даже впитывать влагу из окружающей среды через специализированные покровы.

Эффективным решением становится ограничение активности в засушливые периоды. Переход в состояние покоя или снижение метаболизма позволяет пережить неблагоприятные условия до наступления более влажного сезона.

Комбинация этих способов обеспечивает устойчивость к потере влаги, что особенно важно для существ, осваивающих новую среду обитания.

3. Представители, способные к перемещению по суше

3.1. Илстые прыгуны

3.1.1. Особенности жизни

Жизнь некоторых водных обитателей демонстрирует удивительные адаптации, позволяющие им выживать в экстремальных условиях. Среди них выделяются виды, способные передвигаться по суше, что кардинально меняет представление о границах их среды обитания.

Одним из таких примеров является илистый прыгун — существо, сочетающее черты рыб и земноводных. Его грудные плавники эволюционировали в подобие конечностей, позволяя не только плавать, но и переползать между водоемами. Эта особенность дает возможность переживать засуху, избегать хищников и даже охотиться на мелких беспозвоночных в приливной зоне.

Физиология этих существ также адаптирована к двойной жизни. Они способны дышать через кожу и специальные камеры в жабрах, удерживающие влагу. Их глаза, расположенные на макушке, обеспечивают широкий обзор, что критически важно для выживания в изменчивой среде.

Социальное поведение удивительно сложное. Некоторые виды демонстрируют территориальность, строят гнезда из пузырей воздуха и даже участвуют в ритуализированных схватках за доминирование. Такие черты больше характерны для наземных животных, чем для типичных обитателей водоемов.

Эти адаптации показывают, как эволюция может стирать границы между водной и наземной жизнью. Способность осваивать новые среды не только увеличивает шансы на выживание вида, но и открывает уникальные возможности для изучения переходных форм в природе.

3.1.2. Поведение на берегу

Рыбы, способные передвигаться по суше, демонстрируют уникальные адаптации, позволяющие им выживать вне воды. Их поведение на берегу обусловлено эволюционными механизмами, направленными на поиск пищи, укрытий от хищников или расширение ареала обитания.

При выходе на сушу такие рыбы используют плавники, видоизменённые в подобие конечностей. Они могут опираться на грудные и брюшные плавники, совершая волнообразные движения телом для продвижения вперёд. Скорость передвижения зависит от вида: некоторые перемещаются медленно, другие способны преодолевать значительные расстояния за короткое время.

На берегу эти рыбы сталкиваются с рядом ограничений. Отсутствие воды требует особых стратегий для предотвращения обезвоживания. Некоторые виды способны поглощать кислород через кожу или имеют специальные органы, позволяющие дышать атмосферным воздухом. Однако длительное пребывание на суше всё равно несёт риски, поэтому они обычно возвращаются в воду после выполнения задачи.

Поведение таких рыб может варьироваться в зависимости от условий. Например, в сезон дождей они активнее исследуют новые территории, а в засушливые периоды предпочитают оставаться в водоёмах. Также замечено, что некоторые виды используют берег для откладывания икры в безопасных местах.

Изучение этих организмов расширяет понимание эволюционных переходов между водной и наземной средой. Их адаптации демонстрируют, как живые существа могут осваивать новые экологические ниши, изменяя морфологию и поведение.

3.2. Ползучие окуни

3.2.1. Перемещение между водоемами

Некоторые виды рыб способны перемещаться между водоёмами, преодолевая значительные участки суши. Это уникальное поведение наблюдается у представителей семейства ползуновых, таких как анабас или илистый прыгун. Данная адаптация позволяет им выживать в условиях пересыхающих водоёмов, находить новые источники пищи или избегать хищников.

Для передвижения по суше рыбы используют несколько механизмов. Удлинённые грудные плавники выполняют функцию опоры, а изгибания тела напоминают движение гусеницы. Некоторые виды способны совершать прыжки, отталкиваясь хвостом. Кожное дыхание или специальные наджаберные органы позволяют им дышать атмосферным воздухом, что критически важно при длительном нахождении вне воды.

Миграция между водоёмами часто происходит в сезон дождей, когда влажность повышена, а грунт остаётся мягким. В сухие периоды рыбы могут закапываться в ил, впадая в состояние оцепенения до наступления благоприятных условий. Такая стратегия распространена среди обитателей мангровых зарослей и временных водоёмов тропических регионов.

Способность передвигаться по суше даёт этим рыбам эволюционное преимущество. Они колонизируют новые территории, избегают перенаселения и конкуренции за ресурсы. Однако подобные миграции сопряжены с риском — хищники, перегрев и обезвоживание остаются серьёзными угрозами. Тем не менее, этот феномен демонстрирует удивительную гибкость живых организмов в адаптации к изменяющимся условиям среды.

3.2.2. Места обитания

Рыбы, способные передвигаться по суше, демонстрируют уникальную адаптацию к условиям, где воды недостаточно или её доступность непостоянна. Эти виды встречаются в регионах с переменчивой водной средой, таких как мангровые заросли, илистые отмели и временные водоёмы, пересыхающие в засушливые периоды.

Мангровые леса — одно из основных мест обитания таких рыб. Здесь сочетание солёной и пресной воды, а также периодические отливы вынуждают их покидать привычную среду и перемещаться между корнями деревьев в поисках пищи или убежища. Илистые лужицы и болота также служат временным пристанищем, где рыбы могут пережидать засуху, зарываясь в грунт или переползая в более влажные участки.

Некоторые виды приспособились к жизни в пещерах с подземными ручьями, где уровень воды сильно колеблется. В таких условиях способность передвигаться по камням и пересыхающим участкам позволяет им находить новые источники воды и избегать хищников. Встречаются они и в пресноводных биотопах с медленным течением, где плотная растительность и обилие коряг создают сложный рельеф, требующий нестандартных способов передвижения.

Эти рыбы демонстрируют удивительную пластичность, заселяя места, где большинство водных обитателей не выжило бы. Их поведение и морфологические особенности — результат длительной эволюции в нестабильных условиях, где выживание напрямую зависит от способности покидать воду и осваивать новые территории.

3.3. Некоторые виды сомов

3.3.1. Примеры видов

Рыбы, способные передвигаться по суше, демонстрируют удивительные адаптации, позволяющие им выживать в условиях меняющейся среды. Один из ярких примеров — илистый прыгун, обитающий в мангровых зарослях и приливных зонах. Эта рыба использует видоизменённые грудные плавники, напоминающие лапы, чтобы перемещаться по илистому дну и даже взбираться на корни деревьев.

Другой пример — анабас, или рыба-ползун, встречающаяся в Юго-Восточной Азии. Она способна переползать из одного водоёма в другой, используя жаберные крышки для отталкивания от поверхности. Анабас выдерживает длительное пребывание вне воды благодаря особому строению дыхательного аппарата, позволяющему усваивать кислород из воздуха.

Не менее интересен протоптер, африканский двоякодышащий вид. В засушливый сезон он зарывается в ил, формируя кокон, и впадает в спячку, пережидая неблагоприятные условия. При необходимости протоптер может передвигаться по суше, извиваясь подобно змее.

Эти примеры иллюстрируют разнообразие стратегий, которые развили рыбы для освоения наземных территорий. Их уникальные адаптации открывают новые перспективы для изучения эволюции и экологии водных организмов.

3.3.2. Наземная активность

Некоторые виды рыб демонстрируют удивительную адаптацию к наземным условиям, несмотря на то, что их физиология изначально предназначена для водной среды. Один из самых ярких примеров — илистые прыгуны, способные проводить значительное время вне воды. Эти рыбы используют видоизменённые грудные плавники, которые функционируют как опорные конечности, позволяя им передвигаться по влажному грунту, корням мангровых зарослей и даже взбираться на невысокие препятствия.

Дыхание на суше обеспечивается за счёт кожного газообмена и специальных адаптаций жаберных камер, которые удерживают влагу. Это позволяет рыбам эффективно поглощать кислород даже в условиях ограниченного доступа к воде. Их кожные покровы покрыты слизью, что предотвращает пересыхание и защищает от механических повреждений при контакте с твёрдыми поверхностями.

Поведенческие особенности также играют значимую роль в их выживании. Например, илистые прыгуны способны совершать резкие прыжки, используя хвостовой плавник для отталкивания. Это помогает им избегать хищников и перемещаться между участками с благоприятными условиями. Кроме того, они демонстрируют территориальное поведение, защищая свои зоны кормления от сородичей.

Такие адаптации делают этих рыб уникальным объектом для изучения эволюционных механизмов, связанных с переходом от водного к наземному образу жизни. Их способность существовать в двух средах открывает новые перспективы для понимания ранних этапов выхода позвоночных на сушу.

3.4. Прочие адаптированные виды

Среди адаптированных видов особое место занимают представители ихтиофауны, способные передвигаться по суше. Это уникальное явление демонстрирует эволюционную гибкость водных организмов, которые смогли преодолеть границы своей привычной среды. Примером может служить илистый прыгун, использующий мускулистые плавники для перемещения по мангровым зарослям. Его дыхательная система адаптирована к поглощению кислорода как из воды, так и из воздуха, что делает его универсальным обитателем приливных зон.

Другой интересный представитель — анабас, или рыба-ползун. Она способна переползать между водоёмами, используя жаберные крышки как опору. Такое поведение позволяет ей выживать в условиях пересыхающих водоёмов, что критически важно для сохранения популяции в засушливых регионах. Лабиринтовый орган, дополняющий жаберное дыхание, обеспечивает анабасу возможность дышать атмосферным воздухом.

Не менее удивительна протоптера, африканская двоякодышащая рыба, которая впадает в спячку при отсутствии воды. Она создаёт вокруг себя кокон из слизи, замедляющий испарение влаги, и пережидает засуху, дыша через специальные лёгочные мешки. Подобные адаптации показывают, насколько разнообразными могут быть стратегии выживания у водных организмов при переходе к наземному существованию. Эти примеры доказывают, что эволюция продолжает находить неожиданные решения для преодоления экологических барьеров.

4. Биомеханика наземного передвижения

4.1. Типы движений

4.1.1. Ползание и скольжение

Некоторые виды рыб демонстрируют удивительную адаптацию к передвижению вне воды, включая ползание и скольжение. Это возможно благодаря уникальным анатомическим особенностям, таким как видоизменённые плавники, которые функционируют как опорные конечности. Например, илистые прыгуны используют грудные плавники для перемещения по мокрому грунту, попеременно переставляя их, что напоминает движение четвероногих животных.

Скольжение наблюдается у змееголовов, которые способны изгибать тело, отталкиваясь от поверхности, преодолевая небольшие расстояния между водоёмами. Этот механизм позволяет им выживать в условиях пересыхающих водоёмов, перемещаясь в поисках новой среды обитания.

Способность к ползанию и скольжению обеспечивает рыбам преимущество в изменчивых экосистемах. Жёсткие лучи плавников и развитая мускулатура позволяют им удерживать тело над субстратом, минимизируя трение. Такие адаптации свидетельствуют о высокой пластичности водных организмов, способных осваивать новые экологические ниши.

Эти особенности представляют интерес для биомеханики и эволюционной биологии, демонстрируя переходные формы между водными и наземными позвоночными. Изучение подобных видов помогает понять, как могли развиваться первые наземные животные в далёком прошлом.

4.1.2. Использование плавников как конечностей

Некоторые виды рыб демонстрируют уникальную адаптацию, позволяющую им передвигаться по суше с помощью видоизменённых плавников. Такие рыбы, как илистые прыгуны или некоторые виды сомов, используют грудные и брюшные плавники не только для плавания, но и как опорные конечности. Их плавники обладают более жёсткой структурой, чем у типичных водных обитателей, а мышцы развиты достаточно, чтобы совершать толкающие движения.

Механизм передвижения на плавниках отличается от классического плавания. Рыбы опираются на грунт, попеременно перемещая грудные плавники вперёд, одновременно изгибая тело для дополнительного импульса. У илистых прыгунов, например, плавники расположены ближе к бокам тела, что обеспечивает устойчивость при движении. Это позволяет им не только переползать между лужами во время отлива, но и даже забираться на корни мангровых деревьев.

Эволюция таких адаптаций связана с необходимостью выживать в условиях меняющейся среды. Временное осушение водоёмов или недостаток кислорода в воде заставили этих рыб осваивать новые способы передвижения. Плавники, выполняющие роль конечностей, позволяют им находить пищу, спасаться от хищников и осваивать новые территории.

Подобные рыбы представляют большой интерес для науки, так как их способности помогают понять переходные этапы эволюции от водного образа жизни к наземному. Изучение их анатомии и поведения даёт представление о том, как первые позвоночные могли осваивать сушу миллионы лет назад.

4.2. Работа мышц и координация

Мышцы и координация у рыб, способных передвигаться по суше, демонстрируют уникальную адаптацию, позволяющую им преодолевать границу между водной и наземной средой. В отличие от типичных водных обитателей, такие рыбы обладают более развитой мускулатурой плавников, которая функционирует аналогично конечностям наземных животных. Их мышечные волокна отличаются повышенной выносливостью, что необходимо для длительного поддержания тела вне воды и преодоления силы тяжести.

Координация движений у этих рыб обеспечивается сложной нервной системой, способной переключаться между плавательными и ходячими паттернами. Мозг активно управляет синхронизацией работы мышц, адаптируя их сокращения к изменяющимся условиям поверхности. Например, при передвижении по суше рыба использует волнообразные движения тела, дополненные попеременным подтягиванием и отталкиванием плавников.

Интересно, что такие рыбы способны не только ползать, но и совершать прыжки, что требует еще большей точности в работе мышц и нервной системы. Их двигательные навыки развиваются постепенно: молодые особи менее координированы, но с опытом их движения становятся более эффективными. Это подтверждает, что нервно-мышечная система данных рыб обладает высокой пластичностью и способностью к обучению.

Механизм их передвижения включает несколько ключевых элементов: сильные грудные и тазовые плавники, гибкий позвоночник и специализированные сухожилия, передающие усилие от мышц к костным структурам. В совокупности эти особенности позволяют рыбам не только выживать вне воды, но и активно осваивать новую среду, демонстрируя эволюционную гибкость биологических систем.

4.3. Роль чешуи и слизи

Чешуя и слизь у рыб, способных передвигаться по суше, выполняют несколько критически значимых функций. Чешуя обеспечивает механическую защиту от повреждений при контакте с абразивными поверхностями, такими как камни или песок. Ее структура часто более плотная и жесткая по сравнению с чешуей типичных водных рыб, что позволяет выдерживать нагрузки вне водной среды.

Слизь выполняет сразу несколько задач. Во-первых, она снижает трение при движении, облегчая скольжение по субстрату. Во-вторых, предотвращает пересыхание покровов, что особенно важно при длительном нахождении на воздухе. В-третьих, обладает антибактериальными свойствами, защищая рыбу от инфекций, которые могут проникнуть через микротравмы, полученные при контакте с грунтом.

У некоторых видов чешуя частично редуцирована, что компенсируется более толстым слоем слизи. Это позволяет сохранять гибкость тела, необходимую для специфического способа передвижения. Взаимодействие этих двух элементов — чешуи и слизи — делает возможным адаптацию к наземным условиям без потери жизнеспособности.

5. Экологическое значение

5.1. Выживание в изменяющихся условиях

Организмы, демонстрирующие способность адаптироваться к резким изменениям среды, всегда привлекали внимание биологов. Одним из наиболее впечатляющих примеров является существо, обладающее уникальным набором адаптаций, позволяющим ему перемещаться вне водной среды. Его физиология и поведение демонстрируют удивительную гибкость в ответ на внешние вызовы.

Выживание в нестабильных условиях требует сочетания морфологических и поведенческих адаптаций. У этого существа развились крепкие плавники, способные выдерживать вес тела на суше, а его дыхательная система эффективно использует как жаберное, так и кожное дыхание. Это позволяет ему оставаться активным даже при резком снижении уровня воды или её полном исчезновении.

Способность передвигаться по суше даёт несколько преимуществ. Во-первых, расширяется доступ к пищевым ресурсам, включая насекомых и мелких наземных животных. Во-вторых, появляется возможность избегать хищников, обитающих исключительно в воде. В-третьих, перемещение между водоёмами увеличивает шансы на выживание в условиях засухи.

Эволюция такого организма — результат длительного давления отбора. Те особи, которые могли дольше оставаться вне воды или эффективнее находить новые места обитания, получали преимущество в размножении. Постепенно это привело к формированию специализированных черт, позволяющих существовать в двух средах.

Изучение подобных адаптаций не только расширяет наше понимание эволюционных механизмов, но и может иметь практическое значение. Например, исследование устойчивости к гипоксии и способности регенерировать ткани открывает перспективы для медицины. Кроме того, понимание таких адаптаций помогает прогнозировать, как водные экосистемы будут реагировать на климатические изменения.

5.2. Поиск новых источников пищи

Эволюция всегда находила удивительные способы адаптации, и одним из ярких примеров этого является способность некоторых рыб передвигаться по суше. Подобные организмы демонстрируют уникальные стратегии выживания, особенно в условиях сокращения традиционных пищевых ресурсов.

Изучение таких видов открывает перспективы для поиска альтернативных источников питания. Например, рыбы с развитыми плавниками, способные передвигаться вне воды, могут стать объектом аквакультуры в регионах с засушливым климатом. Их устойчивость к экстремальным условиям делает их потенциально ценным пищевым ресурсом.

Отдельного внимания заслуживают биохимические особенности этих рыб. Они обладают специфическими ферментами, позволяющими выживать при недостатке кислорода и высокой солёности. Это означает, что их мясо может содержать уникальные аминокислоты и жирные кислоты, полезные для человека.

Современные биотехнологии позволяют исследовать генетические механизмы, отвечающие за адаптацию к наземной среде. Если удастся интегрировать эти гены в другие виды, это откроет путь к созданию более устойчивых сельскохозяйственных организмов.

Перспективным направлением является также разработка кормов на основе биомассы таких рыб. Их способность использовать альтернативные источники питания, включая органические отходы, делает их потенциально экономически выгодными для промышленного разведения.

В условиях роста населения и изменения климата поиск новых источников пищи становится стратегической задачей. Изучение рыб, способных передвигаться по суше, может внести значительный вклад в решение этой проблемы, предлагая не только пищевые ресурсы, но и новые технологии устойчивого сельского хозяйства.

5.3. Избегание хищников в водной среде

Способность некоторых рыб покидать воду и передвигаться по суше — это не только эволюционное преимущество, но и эффективная стратегия выживания, особенно в условиях угрозы со стороны водных хищников.

Некоторые виды, такие как илистый прыгун или анабас, демонстрируют уникальные адаптации, позволяющие им избегать опасности. Например, при приближении крупных хищников рыба может быстро выбраться на берег, используя сильные плавники или извивающиеся движения тела. Это резко снижает вероятность стать добычей, поскольку большинство водных хищников не способны преследовать жертву вне своей среды.

Временный переход на сушу также может служить способом поиска новых водоемов, если текущая среда обитания становится небезопасной. Это особенно актуально в условиях пересыхающих ручьев или перенаселенных хищниками участков.

Механизм избегания хищников через выход на сушу подкрепляется развитой сенсорной системой. Некоторые рыбы способны улавливать вибрации воды, сигнализирующие о приближении опасности, и реагировать мгновенно. Важно отметить, что подобное поведение требует развитой мускулатуры и особого строения плавников, что делает этих рыб уникальными в своем классе.

Таким образом, способность передвигаться по суше — это не просто курьезный факт, а продуманная эволюционная стратегия, повышающая шансы на выживание в условиях постоянной угрозы со стороны водных хищников.

5.4. Взаимодействие с наземной флорой и фауной

Уникальные адаптации амфибийных рыб позволяют им не только выживать, но и активно конкурировать в наземных экосистемах. Эти организмы демонстрируют необычное поведение при контакте с растениями и животными: они используют растительный покров для укрытия от хищников, а также охотятся на мелких беспозвоночных, таких как насекомые и черви.

На суше передвижение этих рыб становится фактором, влияющим на почвенную структуру. Их плавники, трансформированные в подобие конечностей, оставляют характерные следы, уплотняя грунт и создавая микролощины для семян. Это способствует распространению некоторых видов растений, особенно влаголюбивых, поскольку рыбы чаще перемещаются вблизи водоёмов.

Взаимосвязь с наземной фауной также заслуживает внимания. Мелкие грызуны и птицы нередко воспринимают этих рыб как добычу, однако те, в свою очередь, способны давать отпор с помощью шипов или резких движений. Отдельные виды научились имитировать поведение ядовитых животных, отпугивая потенциальных врагов.

Помимо конкуренции, наблюдаются случаи симбиоза. Например, некоторые рыбы очищают кожу земноводных от паразитов, получая взамен защиту от более крупных хищников. Это редкий пример межвидового взаимодействия между водными и наземными организмами, демонстрирующий гибкость экологических связей.

Влияние на экосистему остаётся предметом исследований. Изменения в численности таких рыб могут отражаться на популяциях насекомых, динамике растительного покрова и даже поведении других животных, адаптирующихся к их присутствию. Это подчёркивает их значимость как одного из звеньев в сложной цепи биологических взаимодействий.