Учёные Орегонского университета предположили, что они могут манипулировать белком по одной мутации за раз и предсказывать его эволюцию. Они стремились это доказать. И не удалось.

Однако они думают, что нашли фундаментальную истину, лежащую в основе непредсказуемости биологической системы. Основные физические ограничения делают неопределенность нормой, сообщают они в статье, опубликованной 23 октября в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Несмотря на то, что мы получили неожиданный отрицательный результат, мы смогли сказать, почему», - сказал Майкл Дж. Хармс, профессор кафедры химии и биохимии Университета штата Орегон и научный сотрудник Института молекулярной биологии. «Это положительно. Наше простое исследование подтверждает то, что неоднократно наблюдали многие люди в этой области - непредсказуемость. Похоже, что она универсальна».

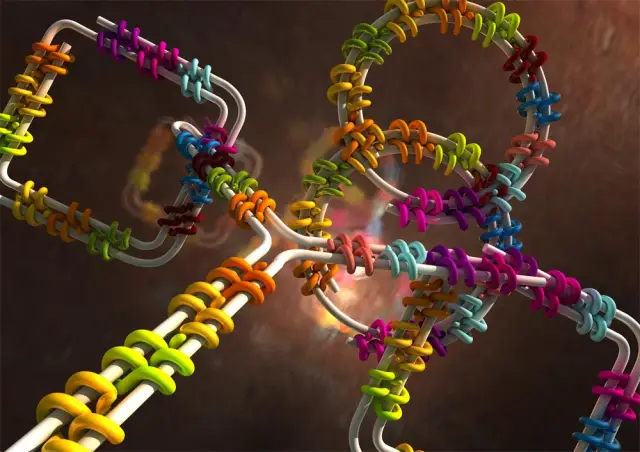

Исследование было цифровым, выполненным с помощью компьютерного моделирования, разработанного докторантом UO Закари Р. Сайлером. Он и Хармс создали простой решетчатый белок, используя подход, ранее созданный в лаборатории Хармса, со случайной последовательностью из 12 аминокислот. Затем они провели эволюционное моделирование, чтобы оптимизировать стабильность - физическое свойство белка.

Цель состояла в том, чтобы использовать эффекты всех 228 мутаций, которые, как известно, связаны с исходным белком, чтобы предсказать эти смоделированные траектории: какая мутация произойдет, когда, с течением времени. Способность проецировать вперед быстро исчезла после первых двух мутаций. После этого ожидаемые траектории сбились на фоне растущего числа вероятностей перемаршрутизации.

«Качество вашей информации на самом деле ухудшается со временем», - сказал Сайлер. «По мере накопления мутаций эффекты мутаций, которые вы измеряли, начинают меняться, так что вы не можете предсказать, куда пойдете».

В своей статье Сайлер и Хармс предполагают, что здесь играет роль физика, особенно термодинамика. Каждая мутация изменяет белок небольшим, но нелинейным образом. Это означает, что эффект каждой мутации зависит от всех мутаций, которые произошли до этого.

«Я думаю, что мы продемонстрировали, по сути, то, что даже если вы много знаете о системе, о белке, вы не можете предсказать, как она развивается, из-за физики системы», - сказал Хармс. «Есть физические правила, которые ограничивают эволюцию и ее предсказуемость."

Как эволюционируют белки - это фундаментальный вопрос эволюционной биологии, как с философской точки зрения, так и с точки зрения изучения механизмов биологических систем, а также с точки зрения подсказок, которые могут привести к улучшенным или лучшим лекарствам.

«На практике, - сказал Хармс, - наше исследование может помочь нам узнать, как предотвратить развитие устойчивости бактерий к антибиотикам». Почти все бактериальные инфекции развивают устойчивость к антибиотикам, что создает серьезную проблему для общественного здравоохранения во всем мире.

«Вместо того, чтобы изучать эффекты всех отдельных мутаций, - добавил Сайлер, - возможно, нам следует изучить случайные комбинации многих мутаций. Такой подход мог бы помочь нам предсказать эволюцию резистентности».

В лаборатории Harms ведутся работы по проверке такой возможности на реальных белках. «Мы создаем вычислительные инструменты, которые позволяют нам анализировать наборы данных об устойчивости к антибиотикам, и мы получаем намеки на то, что комбинаторный подход действительно работает», - сказал Хармс.«Это сложнее, чем изучение отдельных мутаций, но наша работа показывает, что индивидуальный подход вряд ли сработает».