Мало пищи достигает глубин ниже постоянно покрытого льдом Северного Ледовитого океана, потому что свет ограничивает продуктивность водорослей. Однако теперь ученые из Бремена, Бремерхафена и Киля обнаружили удивительно богатую и густонаселенную экосистему на вершинах потухших подводных вулканов, сообщив о своих выводах в журнале Nature Communications. В этих очагах жизни преобладали губки, растущие там в большом количестве и достигающие внушительных размеров.

"На вершинах потухших вулканических подводных гор хребта Лангсет мы обнаружили массивные сады губок, но не знали, чем они питались", - сообщает Антье Боэтиус, главный научный сотрудник экспедиции, руководитель исследовательской группы Глубоководная экология и технологии в Институте морской микробиологии им. Макса Планка и директор Института Альфреда Вегенера, Центр полярных и морских исследований им. Гельмгольца. Используя образцы из миссии, первый автор Тереза Морганти, эксперт по губкам из Института морской микробиологии им. Макса Планка в Бремене, смогла определить, как губки адаптируются к наиболее бедной питательными веществами среде. Морганти поясняет: «Наш анализ показал, что у губок есть микробные симбионты, способные использовать старые органические вещества. Это позволяет им питаться остатками бывших, ныне вымерших обитателей подводных гор, такими как трубки червей, состоящие из белка и хитин и другой захваченный детрит."

Жить на объедках

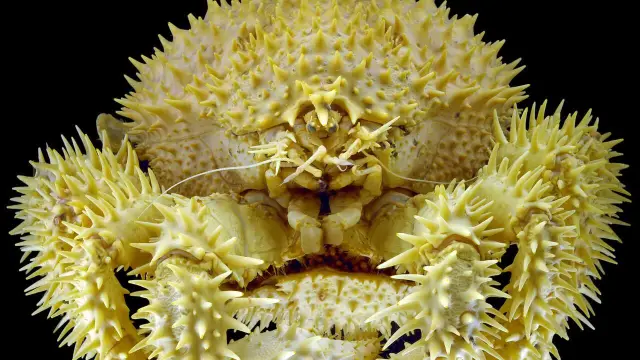

Губки считаются одной из самых примитивных форм жизни животных. Тем не менее они успешны и многочисленны во всех океанах, от мелководных тропических рифов до глубоководных арктических морей. Многие губки содержат сложное сообщество микроорганизмов в симбиотических отношениях, что способствует здоровью и питанию губок за счет производства антибиотиков, переноса питательных веществ и удаления выделений. Это относится и к геодиям - губкам, доминировавшим в сообществе на арктических подводных горах. Единство губки и связанных с ней микробов называется холобионтом губки. Тереза Морганти сотрудничала с Анной де Клейвер, экспертом из Утрехтского университета, и с лабораторией Гезин Молленхауэр в Институте Альфреда Вегенера, чтобы определить источник пищи, рост и возраст губок. Они узнали, что тысячи лет назад вещества, просачивающиеся с морского дна, поддерживали богатую экосистему, в которой обитали самые разные животные. Когда они вымерли, остались их остатки. Теперь они составляют основу этого неожиданного сада губок.

Микробиологический анализ микроорганизмов подтвердил гипотезу исследователей. «У микробов есть правильный набор инструментов для этой среды обитания», - объясняет Уте Хентшель из Центра исследований океана им. Гельмгольца GEOMAR в Киле, которая вместе со своей командой проводила микробиологические анализы. «Микробы обладают генами, позволяющими переваривать твердые твердые частицы и растворенные органические вещества и использовать их в качестве источника углерода и азота, а также ряд имеющихся там химических источников энергии».

Ученые также показали, что губки действуют как инженеры экосистемы: они производят спикулы, которые образуют коврик, по которому они ползают. Это может дополнительно способствовать локальному осаждению частиц и биогенных материалов. Голобионты-губки могут проникать в эти обломки, создавая таким образом свои собственные пищевые ловушки.

Защита требует понимания

Лангсет-Ридж - это подводный горный массив недалеко от Северного полюса, который находится под постоянно покрытой льдом поверхностью воды. Там биомасса губок была сопоставима с биомассой более мелководных губок с гораздо более высоким поступлением питательных веществ. «Это уникальная экосистема. Мы никогда раньше не видели ничего подобного в высоких широтах Центральной Арктики. В исследуемом районе первичная продуктивность вышележащих вод обеспечивает менее одного процента потребности губок в углероде. быть временной экосистемой, но она богата видами, в том числе мягкими кораллами», - говорит Антье Боэтиус.

Арктика является одним из регионов, наиболее пострадавших от изменения климата. «До нашего исследования подобных губчатых грунтов не было обнаружено в высокогорной части Центральной Арктики, области покрытого льдом океана, которая остается недостаточно изученной, учитывая трудности, связанные с наблюдением и отбором проб таких покрытых льдом глубоководных экосистем», - подчеркивает Морганти.. Тесное сотрудничество ученых из различных учреждений, в том числе Института морской микробиологии им. Макса Планка, Института Альфреда Вегенера и GEOMAR, позволило получить всестороннее представление об этом удивительном очаге жизни в холодных глубинах.«Поскольку ледовый покров быстро сокращается, а окружающая среда океана меняется, лучшее знание экосистем горячих точек имеет важное значение для защиты и управления уникальным разнообразием этих арктических морей, находящихся под давлением», - заключает Боэций..