Стремясь обратить вспять ухудшение состояния Мирового океана, Организация Объединенных Наций (ООН) объявила 2021-2030 годы Десятилетием наук об океане в интересах устойчивого развития. Одним из ключевых требований для научной инициативы являются данные о существующих глобальных условиях океана. Важный массив данных уже доступен благодаря экспедиции Tara Oceans, международному междисциплинарному предприятию, которое собрало 35 000 проб из всех океанов мира в период с 2009 по 2013 год. Образцы были собраны исследователями на борту одной шхуны, Тара, в глубины от поверхности до 1000 метров.

Две статьи, опубликованные 14 ноября в журнале Cell, являются последними, в которых используются образцы и данные, собранные во время экспедиции Tara Oceans, для анализа разнообразия планктона на всей планете, микроскопических организмов, дрейфующих океанскими течениями, которые являются ключевыми для благополучие наших океанов. Одно исследование было сосредоточено на разнообразии планктона в океанах Земли, тогда как другое исследование оценивало экспрессию генов среди микробных сообществ как способ предсказать, как эти сообщества могут адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды..

Разнообразие планктона в разных широтах

«Все в океане связано, а это означает, что он может перемещаться», - говорит Крис Боулер, ученый из Национального центра научных исследований (CNRS) в Институте биологии Высшей нормальной школы (IBENS) в Париже и со-старшим автором исследования планктона. «Это делает важным собирать все в глобальном масштабе. Глубокий анализ также позволяет нам выявлять редкие организмы в биосфере в дополнение к более многочисленным».

«Наше исследование было сосредоточено на планктоне, потому что он вносит основной вклад в морские экосистемы с точки зрения биомассы, изобилия и разнообразия», - говорит соавтор Люси Зингер из IBENS. "В планктоне есть представители всех видов жизни - бактерии, археи, протисты, животные и растения, а также вирусы. Но подавляющее большинство этого разнообразия невидимо невооруженным глазом."

В документе сообщается, что подавляющее большинство планктонных групп, от гигантских вирусов до мелких животных, следуют градиенту разнообразия вдоль широт, с самым низким уровнем разнообразия ближе всего к полюсам. «За эту закономерность в основном отвечает температура океана», - отмечает Зингер. «Потепление океана из-за изменения климата, вероятно, приведет к «тропизации» или увеличению разнообразия планктона в умеренных и полярных водах. Последствия этого до сих пор неясны, но мы знаем, что эти географические районы в настоящее время очень важны для различных экосистемных услуг, включая рыболовство и секвестрацию углерода».

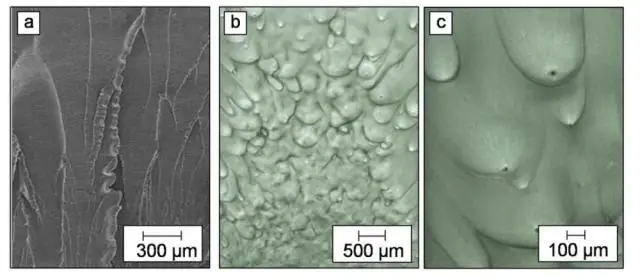

Один из новаторских аспектов этого исследования заключался в том, что для оценки разнообразия планктона оно сочетало методы визуализации и ДНК. «Мы многое знаем о том, как обрабатывать информацию из последовательностей ДНК, - говорит Боулер. «Но изображения гораздо сложнее. Мы наблюдали много разных морфологий и разного поведения этих организмов. Есть много новых организмов и новых видов взаимодействия между ними, которые еще предстоит открыть».

Понимание активности микробной жизни на разных глубинах океана и в разных географических регионах

Исследование транскриптома объединило метагеномные и метатранскриптомные данные, что позволило команде проанализировать, какие гены присутствовали, а также какие гены были включены в микробных сообществах океана на разных глубинах и широтах. Предыдущие исследования разнообразия морской микробной жизни были сосредоточены в основном на геномах. Это был первый взгляд на транскриптомы в глобальном масштабе.

«Просмотр транскриптомов важен для определения не только того, какие микробы присутствуют, но и того, что эти микробы на самом деле делают в отношении таких действий, как фотосинтез и поглощение питательных веществ», - говорит старший автор Шиничи Сунагава из Института микробиологии и Швейцарского Институт биоинформатики ETH Zurich. «Одна из наших целей состояла в том, чтобы узнать, приспосабливаются ли микробные сообщества к изменениям окружающей среды и температуры за счет изменений их состава по отношению друг к другу или за счет изменений в паттернах экспрессии генов в этих сообществах».

Исследователи обнаружили, что с точки зрения таксономического, геномного и транскриптомного состава существуют четкие экологические границы, отделяющие как поверхностные воды от глубоководных, так и полярные регионы от неполярных. Они ожидали увидеть некоторые из этих изменений, например, различия в уровнях фотосинтезирующих организмов по отношению к глубине воды. Но некоторые другие наблюдения были довольно неожиданными.

Мы не ожидали обнаружить биогеографические закономерности для механизмов, лежащих в основе вариаций метатранскриптомного состава. В частности, мы обнаружили, что в различиях в полярных сообществах преобладают изменения в составе организмов, тогда как в неполярных водах в различиях преобладают изменения в экспрессии генов», - говорит Сунагава. Он добавляет, что его команда также была удивлена, обнаружив геномные и транскриптомные доказательства существования азотфиксирующей бактерии в глубоких арктических водах.

«Каждая капля морской воды полна микробов, которые играют центральную роль во многих процессах, связанных с жизнью на Земле», - отмечает он. «Понимание экологических факторов, определяющих разнообразие, состав и активность этих организмов, необходимо для лучшего моделирования и прогнозирования будущих отклонений, особенно в свете изменения климата."

Одно из ограничений данных, полученных в результате экспедиции Tara Oceans, заключается в том, что образцы были собраны за относительно короткий период времени, менее четырех лет. Это затрудняет наблюдение каких-либо измеримых тенденций в современных океанах, связанных с изменением климата. Исследователи говорят, что необходимы более долгосрочные исследования для учета изменений таких факторов, как подкисление, деоксигенация и загрязнение.

Призыв к науке об океане перед лицом изменения климата

Исследователи изучают барьеры, которые до сих пор препятствовали изменениям в политике устойчивого развития океана, и предлагают стратегии для преодоления этих проблем в статье «Перспектива», опубликованной 14 ноября в новом журнале Cell Press One Earth.

Как показали выпуски Межправительственной научно-политической платформы по глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг и Специального доклада МГЭИК по океану и криосфере, оба в 2019 г., в настоящее время существует настоятельная необходимость в устойчивые пути», - говорит автор-корреспондент Иоахим Клоде из CNRS. Он добавляет, что основными угрозами устойчивости океана являются чрезмерная эксплуатация рыбы, моллюсков и других организмов; загрязнение с суши и моря; и изменение землепользования/моря, включая развитие прибрежной зоны для инфраструктуры и аквакультуры; и изменение климата.

«Нам нужна наука для получения данных, которые могут лучше информировать политику для реализации жизнеспособных решений, а также оперативных и преобразующих действий, которые могут лучше влиять на общество, от локального до глобального масштаба», - говорит он. «Экспедиции на Тару имеют множество преимуществ. Они позволяют нам собирать местные природные, химические и физические данные на месте в масштабах океана. Эти данные могут использоваться как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. необходимо изменить представление о том, что океан одновременно и очень ценен, и уязвим».