Биологи LMU показали, что белки-«супервизоры» и «мотиваторы» необходимы для того, чтобы третий фактор мог выполнять свою функцию в фотосинтезе.

Растениям, водорослям и цианобактериям для синтеза сахаров в процессе фотосинтеза нужны всего три ингредиента - углекислый газ, вода и солнечный свет. Однако операция намного сложнее, чем может показаться из этого простого списка ингредиентов. Профессор доктор Дарио Лейстер и исследовательская группа на кафедре биологии I LMU анализируют сложную регуляцию фотосинтеза. Их последние открытия проливают свет на роль трех белков, названных PGRL1, PGRL2 и PGR5, которые участвуют в контроле одной из двух подсистем фотосинтетического аппарата. Сам PGRL2 был впервые обнаружен в ходе нового исследования.

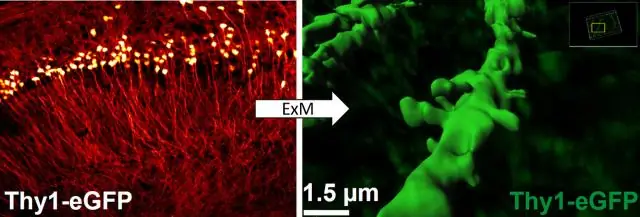

Фотосинтез включает в себя несколько скоординированных последовательностей реакций. На первом этапе определенная часть электромагнитного излучения, испускаемого Солнцем, поглощается связанными с мембраной пигментно-белковыми комплексами, которые организованы в две «фотосистемы», называемые PSI и PSII. Фотосистемы работают в двух основных режимах - линейном и циклическом. В первом случае PSII и PSI действуют последовательно. Энергия света отрывает электроны от молекул воды, образуя ионы водорода (протоны) и молекулярный кислород. Протоны перекачиваются на противоположную сторону мембраны, а электроны последовательно переходят от одного комплекса к другому, приобретая при этом энергию. В конечном итоге эта энергия хранится в виде АТФ, который управляет большинством биохимических процессов в клетках. Линейный поток электронов (LEF) через PSI также обеспечивает «восстановительные эквиваленты», необходимые для преобразования углекислого газа в сахара. Второй способ фотосинтеза включает только фотосистему I. Здесь электроны, возбужденные солнечным излучением, отклоняются другими белками, так что они следуют циклическому маршруту. Примечательно, что этот циклический поток электронов (CEF) через PSI генерирует только АТФ. «Растениям нужны обе подсистемы», - отмечает Лейстер. Циклический путь особенно важен, когда растения находятся в состоянии стресса и нуждаются в большем количестве АТФ. Ведь без этого механизма растения не смогли бы выжить в естественных условиях.

Один работник, один мотиватор, один руководитель

Как регулируется циклический путь? Около 20 лет назад японские исследователи решили охарактеризовать коллекцию мутантов Arabidopsis thaliana (кресс-салат), популярной модельной системы, используемой генетиками растений. В одном из этих штаммов был мутирован ген, который они назвали PGR5. «PGR» означает «градиент протонов» и относится к градиенту концентрации протонов, создаваемому переносом протонов через мембрану в ходе фотосинтеза. У мутанта формирование градиента было нарушено. «К нашему удивлению, белок PGR5 не имел ни одной из последовательностей, которые можно было бы ожидать от типичного переносчика электронов», - говорит Лейстер. Вскоре это породило идею о том, что в поддержании протонного градиента должны участвовать и другие факторы.

Эксперименты, проведенные Лейстером в 2008 году, подтвердили это подозрение. Он открыл второй белок, который назвал «pgr5-подобным 1» (PGRL1). У арабидопсиса есть два разных гена, которые кодируют этот фактор, что объясняет, почему он не обнаружился в первоначальном скрининге мутантов, в котором был идентифицирован ген PGR5. «В то время мы думали, что получили в свои руки действительно важный белок», - вспоминает он. Инактивация PGRL1 или PGR5 снижает циклический поток электронов вокруг фотосистемы. Кроме того, потеря PGRL1 дестабилизирует PGR5, но не наоборот. Таким образом, казалось, что PGRL1 является центральным компонентом циклического режима фотосинтеза. Более того, это мнение подтверждается тем фактом, что он содержит структурные элементы, которые можно было бы ожидать от переносчика электронов.

Но регулирование циклического потока электронов позже оказалось более сложным. Лейстер и его коллеги определили PGRL2 как третий задействованный белок, и его открытие значительно усложнило дело. Команда показала, что при отключении PGRL2 фотосинтез не затрагивался. Наоборот, перепроизводство PGRL2 дестабилизировало PGR5 даже в присутствии PGRL1. Большой неожиданностью стало то, что PGRL1 и PGRL2 были одновременно инактивированы: вновь появился PGR5, способный самостоятельно восстанавливать циклический транспорт электронов. Интересно, что эти растения росли медленнее, чем те, у которых отсутствовал PGR5 (и циклический транспорт электронов). Лейстер предлагает поучительную интерпретацию этих открытий. «PGR5 на самом деле выполняет свою работу, PGRL1 действует как мотиватор PGR5, а PGRL2 является надзирателем PGR5. В отсутствие мотиватора PGR5 неактивен. В отсутствие своего куратора он работает достаточно хорошо. Но когда мотиватор и руководитель отсутствуют, PGR5 становится гиперактивным и в конечном итоге разрушительным.

Команда Лейстера теперь планирует выяснить биохимические механизмы, лежащие в основе такого поведения, используя цианобактерии, которые генетически намного проще, чем арабидопсис, в качестве модельной системы.