Альфавирусы - вирусы, переносимые комарами, которые могут вызывать инфекции головного мозга и артрит - возможно, встретили свое соответствие.

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе определили два антитела, которые защищают животных от болезней, вызываемых альфавирусами. Антитела работали для каждого тестируемого альфавируса, а это означает, что они потенциально могут стать основой лечения или служить шаблоном для универсальной вакцины.

Выводы опубликованы 19 августа в журнале Cell.

«В США больше всего нас беспокоит альфавирус - вирус чикунгунья, который может вызывать изнурительный артрит, но мы также наблюдаем случаи энцефалита, вызванного вирусом восточного энцефалита лошадей», - сказал старший автор Майкл С. Даймонд, Доктор медицинских наук, профессор медицины Герберта С. Гассера и профессор молекулярной микробиологии, патологии и иммунологии. «Раньше альфавирусы были ограничены тропиками, но в последние годы они распространяются в новые географические районы. Большинство из них все еще редкость, но вместе они вызывают миллионы инфекций и значительное бремя болезней, и у нас нет конкретных методы лечения или вакцины против любого из них».

Группа альфавирусов включает более 30 видов, разделенных на две ветви. Такие вирусы, как чикунгунья, майаро, о'ньонг-ньонг и река Росс, вызывающие лихорадку, сыпь и артрит, исторически были ограничены Африкой, Азией и Европой. Однако, начиная с 2013 года, чикунгунья проникла в Карибский бассейн и в некоторые части Северной и Южной Америки. Другая ветвь альфавирусов, обнаруженная в Америке, включает вирусы восточного, западного и венесуэльского лошадиного энцефалита и вызывает инфекции головного мозга.

Даймонд и его коллеги ранее идентифицировали группу антител, которые нейтрализуют многих представителей вызывающей артрит ветви группы альфавирусов. Но эти антитела не работали против всех вирусов, вызывающих артрит, и совершенно не работали против тех, которые вызывают инфекции головного мозга.

Чтобы найти антитела, которые защитили бы от всей группы альфавирусов, Даймонд и его коллеги, в том числе соавторы Артур С. Ким, доктор философии, затем аспирант, и Наташа М. Кафаи, студентка доктора медицины и доктора наук, исследовали набор антител, выработанных двумя людьми, инфицированными вирусом чикунгунья. Они протестировали антитела против группы альфавирусов, представляющих обе ветви группы. Два антитела распознали все протестированные альфавирусы.

Затем они оценили, могут ли антитела предотвратить артрит или инфекцию головного мозга у животных. Используя мышей, они протестировали каждое антитело против двух альфавирусов, вызывающих артрит, и трех, вызывающих инфекции головного мозга. Оба антитела защищали животных от всех вирусов.

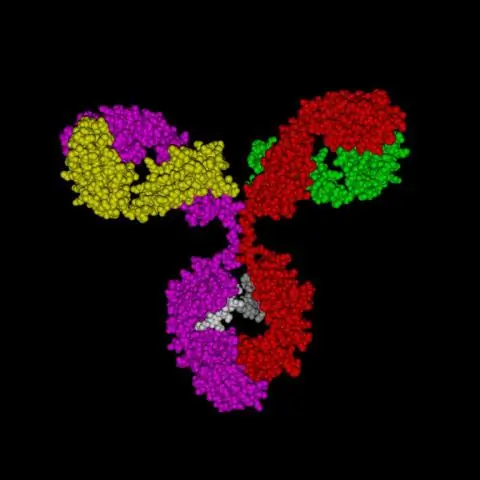

Дальнейшие эксперименты показали, что антитела работают, блокируя развивающиеся вирусные частицы от выхода из одной клетки к заражению другой. Антитела прикрепляются к части вирусного белка под названием E1, который подвергается воздействию только во время процесса выхода. Как только вирус полностью сформировался и отделился от клетки, белок E1 сворачивается в вирусную частицу и прячется.

В соответствующей статье, опубликованной в том же номере журнала Cell, Джеймс Э. Кроу, доктор медицинских наук из Медицинского центра Университета Вандербильта, также сообщает, что антитела, нацеленные на белок E1, связываются с широким спектром альфавирусов, предотвращая их выходящие из клеток и защищающие животных как от артрита, так и от инфекций головного мозга. Кроу и Даймонд давно сотрудничают, и каждый вносил свой вклад в работу друг друга.

Два исследования начинаются с разных точек зрения - Даймонд начал с вируса, вызывающего артрит; Кроу начал с того, что вызывает инфекцию головного мозга, но пришел в основном к тому же выводу: белок Е1 может быть ключом к универсальной защите от альфавирусов.

"Если бы мы могли придумать, как сделать вакцину, эффективно воздействующую на белок E1, это был бы рентабельный способ обеспечить широкую защиту людей в местах с ограниченными ресурсами, где происходит большинство альфавирусных инфекций. ", - сказал Даймонд. «Создать такую вакцину сложно, поскольку мишень большую часть времени скрыта. Но есть методы, которые можно использовать, чтобы заставить иммунную систему сфокусироваться на E1 и создать хороший ответ антител против него. Это следующий шаг к созданию вакцины. универсальная вакцина."